|

Gletscherforschung International |

|

Gletscher Informationen |

|

|

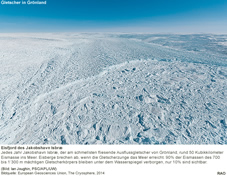

Gletscher in Grönland |

|

Herabfallendes Eis beschleunigt Gletscherschwund in Grönland

Der grönländische Eisschild schmilzt immer schneller. Beschleunigt wird der Prozess durch die Eisbergkalbung: Brechen riesige Eisbrocken am Gletscherende ab, so lösen sie auf und unter Wasser hohe Wellen aus, welche dann wärmeres Meerwasser nach oben befördern.

Das verstärkt das Schmelzen der Eismassen, wie ein Bericht der beiden Universitäten Zürich und Washington zeigt.

Eisbergkalbung nennt sich der Prozess, wenn riesige Eisbrocken von Gletschern abbrechen und ins Meer stürzen. Dieser ist mitentscheidend für den derzeitigen schnellen Massenverlust des grönländischen Eisschildes. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Zürich (UZH) und der University of Washington (UW), USA, konnte mit Hilfe von Glasfasertechnologie zum ersten Mal messen, dass der Aufprall der abbrechenden Eisbrocken ins Meer und ihr anschliessendes Wegtreiben die Durchmischung mit dem warmen Wasser in der Tiefe verstärkt.

|

|

|

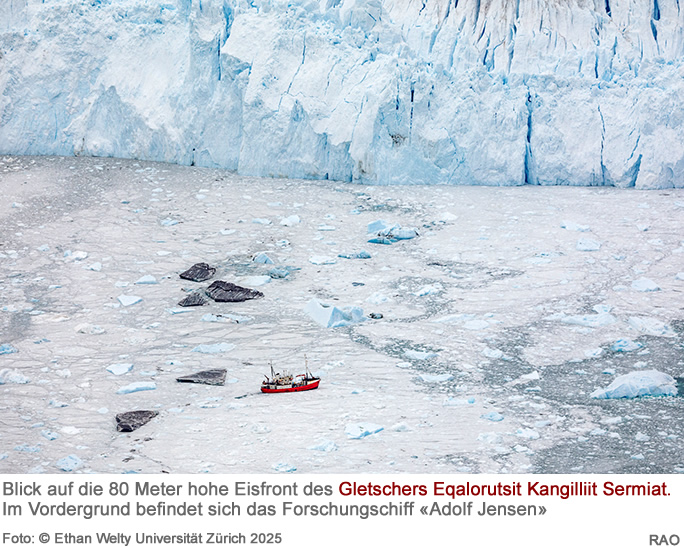

«Dadurch wird die vom Meerwasser verursachte Schmelzerosion erhöht und die vertikale Eiswand am Ende des Gletschers unterhöhlt. Dies verstärkt die Eisbergkalbung und den damit verbundenen Massenverlust von Eisschilden zusätzlich», sagt Co-Autor Andreas Vieli, Professor am Geografischen Institut der UZH. Vieli leitet den Cluster Kryosphäre, einen von sechs Clustern des interdisziplinären GreenFjord-Projekts in Südgrönland, das vom Swiss Polar Institut gefördert wird. Die neuen Einblicke in die Prozesse zwischen Gletschereis und Meerwasser sind die Titelgeschichte der neuesten Ausgabe von Nature.

Glasfaserkabel am Meeresboden misst Wellenbewegungen

Im Rahmen des GreenFjord-Projekts haben UZH und UW zusammen mit anderen Schweizer Institutionen eine aufwendige Feldstudie zur Kalbungsdynamik durchgeführt: Am Gletscher namens Eqalorutsit Kangilliit Sermiat im Süden Grönlands haben die Forschenden ein 10 km langes Glasfaserkabel am Meeresboden entlang der Gletscherfront verlegt. Der grosse, schnell fliessende Gletscher liefert jedes Jahr rund 3,6 km3 Eis ins Meer - etwa drei Mal das Volumen des Rhonegletschers beim Furkapass.

Distributed Acoustic Sensing nennt sich die Technologie, mit der sich Störungen in der Länge des Glasfaserkabels messen lassen, die von Rissbildung im Eis, herabstürzendem Eis, Ozeanwellen oder Schwankungen in der Temperatur ausgelöst werden. «Mit dieser Methodik können wir viele verschiedene Arten von Wellen messen, unmittelbar nachdem ein Eisberg abbricht», sagt Hauptautor Dominik Gräff. Postdoc an der University of Washington und a.iliiert mit der ETH Zürich.

Unterwasserwellen verstärken Gletscherschmelze und -erosion

Nach dem ersten Aufprall im Wasser schwappen Oberflächenwellen - sogenannte kalbungsinduzierte Tsunamis - durch den Fjord, die zuerst die obersten Wasserschichten aufmischen. Da das Meerwasser in den grönländischen Fjorden wärmer und schwerer als das Gletscherschmelzwasser ist, setzt es sich am Boden ab.

Lange nach dem Aufprall, nachdem sich die Oberfläche schon beruhigt hatte, beobachteten die Forschenden andere Wellen, die sich unter Wasser zwischen den Dichteschichten ausbreiteten. Diese Wellen, die höher als ein Hochhaus sein können, sind an der Oberfläche zwar nicht sichtbar, durchmischen die Wassersäule aber zusätzlich und bringen so mehr Wärmeenergie an die Eiswand. Das wiederum erhöht die Schmelze und Erosion an der im Wasser stehenden senkrechten Eiswand und erleichtert das Abbrechen von Eisbergen darüber. «Mit dem Glasfaserkabel konnten wir diesen unglaublichen Multiplikationse.ekt auf die Eisbergkalbung messen. Das war bisher nicht möglich», sagt Gräff. Die gesammelten Daten helfen, den Prozess der Eisbergkalbung genauer zu dokumentieren und den beschleunigten Verlust dieser Eisschilde besser zu verstehen.

Grönländischer Eisschild ist fragiles und bedrohtes System

Dass das Zusammenspiel von Ozeanwasser mit den ins Meer kalbenden Gletschern wichtig ist, weiss die Wissenschaft schon länger. Allerdings ist es sehr schwierig, die involvierten Prozesse direkt vor Ort zu messen; die Fjorde sind mit Eisbergen übersät und herabstürzende Eisbrocken eine ständige Bedrohung. Zudem sehen konventionelle Fernerkundungsmethoden, die auf Satelliten basieren, nicht unter die Wasseroberfläche, wo Gletscher und Ozeanwasser miteinander interagieren. «Mit den bisherigen Messungen haben wir oft nur an der Oberfläche gekratzt. Ein neuer innovativer Ansatz war also gefragt», so Andreas Vieli.

Der grönländische Eisschild ist eine riesige Eiskappe, deren Ausdehnungetwa 40 Mal der Fläche der Schweiz entspricht. Würde diese Eismasse komplett abschmelzen, stiege der globale Meeresspiegel um etwa sieben Meter an. Die grossen Schmelzwassermengen, die mit dem Abschmelzen der Gletscher verbunden sind, können Meeresströmungen wie den Golfstrom schwächen mit weitreichenden Folgen für das Klima in Europa. Zudem hat ein Rückgang dieser kalbenden Gletscher auch Auswirkungen auf das lokale Ökosystem der grönländischen Fjorde. «Unser gesamtes Erdsystem hängt zumindest teilweise von diesen Eisschilden ab. Es ist ein fragiles System, das durch zu hohe Temperaturen zusammenbrechen könnte», warnt Dominik Gräff.

Literatur:

Gräff D. et al. Calving-driven fjord dynamics resolved by seafloor fibre sensing. Nature, 13 August 2025. DOI: 10.1038/s41586-025-09347-7

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Dominik Gräff, Gletscherforscher an der Universität Washington und mit der ETH-Professur für Glaziologie affiliiert, konnte mit Hilfe von Glasfasertechnologie zum ersten Mal messen, dass der Aufprall der abbrechenden Eisbrocken ins Meer und ihr anschliessendes Wegtreiben die Durchmischung mit dem warmen Wasser in der Tiefe verstärkt.

- Wenn riesige Eisbrocken von Gletschern abbrechen und ins Meer stürzen, lösen sie verschiedene Arten von Wellen aus.

- Diese Wellen durchmischen die Wasserschichten, sodass wärmeres Wasser aus der Tiefe die Gletscherschmelze verstärkt.

- Mithilfe eines Glasfaserkabels konnte ein Forschungsteam mit ETH-Beteiligung im Projekt GreenFjord die verschiedenen Arten von Wellen messen und ihre Wirkung untersuchen

Eisbergkalbung nennt sich der Prozess, wenn riesige Eisbrocken von Gletschern abbrechen und ins Meer stürzen. Dieser ist mitentscheidend für den derzeitigen schnellen Massenverlust des grönländischen Eisschildes. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Dominik Gräff, Gletscherforscher an der Eisschildes. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Dominik Gräff, Gletscherforscher an der Universität Washington und mit der ETH-Professur für Glaziologie affiliiert, konnte mit Hilfe von Glasfasertechnologie zum ersten Mal messen, dass der Aufprall der abbrechenden Eisbrocken ins Meer und ihr anschliessendes Wegtreiben die Durchmischung mit dem warmen Wasser in der Tiefe verstärkt. «Dadurch wird die vom Meerwasser verursachte Schmelzerosion erhöht und die vertikale Eiswand am Ende des Gletschers unterhöhlt. Dies verstärkt die Eisbergkalbung und den damit verbundenen Massenverlust von Eisschilden zusätzlich», sagt Co-Autor Andreas Vieli, Professor am Geografischen Institut der Universität Zürich (UZH). Vieli ist Leiter des Clusters Kryosphäre, einem von sechs Clusters des interdisziplinären GreenFjord-Projekts in Südgrönland, das von der EPFL geleitet und vom Swiss Polar Institut gefördert wird. Die neuen Einblicke in die Prozesse zwischen Gletschereis und Meerwasser sind die Titelgeschichte der neuesten Ausgabe von Nature.

Literaturhinweis

Gräff D. et al. Calving-driven fjord dynamics resolved by seafloor fibre sensing. In: Nature, 13 August 2025. DOI: 10.1038/s41586-025-09347-7

GreenFjord

Der Klimawandel verändert die Fjorde in Südgrönland und wirkt sich stark auf das Leben an Land und im Meer aus. Im Projekt GreenFjord untersuchen Forschende aus dem ETH-Bereich (EPFL, ETH Zürich, WSL, SDSC) und der Universität Zürich und Lausanne, wie die Wechselwirkungen zwischen Natur und Gesellschaft diesen Wandel beeinflussen. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Bereiche: 1. Gletscher, Eis und Schnee, 2. Land, 3. Ozean, 4. Atmosphäre, 5. Biodiversität sowie 6. die Menschen. Das mehrjährige, interdisziplinäre Grossprojekt ist ein Flagship des Schweizer Polarinstitut , das die ETH Zürich mitgegründet hat und mitträgt.

| Quelle: ETH Zürich, 13. August 2025, Auszug aus Medienmitteilung "Herabfallendes Eis beschleunigt den Gletscherschwund in Grönland" |

|

nach

oben

| Gletscher in Grönland |

|

|

|

|

|

|

| für grössere Bilder: |

| Bitte auf die Bilder klicken |

|

| Berichte über Gletscher in Grönland |

nach

oben

|

|

Grönland |

|

Gletscher |

|

Permafrost |

|

|

|

Links

|

|

|

|

Externe Links |

|