|

Gletscher in der Schweiz Landschaften |

|

Gletscher in der Schweiz |

|

|

Gletscher

formen die Landschaft

|

In

der letzten Eiszeit, das war vor gut 20'000 Jahren, waren

grosse Teile dieser Erde mit Eis bedeckt. Ganz Nordamerika lag unter einem

riesigen Eisschild. Es bestand aus zwei Teilen, dem eigentlichen Eisschild (in Kanada, Alaska und den nördlichen USA) und der Gebirgsvergletscherung

der Rocky Mountains. Am östlichen Rand waren das Eisschild mit dem

grönländischen Inlandeis verbunden. Das skandinavische Eisschild,

als zweites grosses Eisschild der Nordhalbkugel, reichte bis weit nach

Deutschland und Frankreich hinunter. Die beiden Eismassen waren zudem durch

einen riesige Schelfeis auf dem Atlantik miteinander verbunden.

Jedoch

für die Schweiz war es ein riesiges Gebiet. Denn beinahe die ganze

Schweiz war durch die Eismassen zugedeckt. Diese Vereisung schuf die

heutige Schweizer Landschaft. Die ganze Schweiz wurde durch diese Vereisung

geprägt. Die Gletscher schliffen viele Schweizer Berge ab und

das Schmelzwasser tiefte die Täler ein. Die eiszeitlichen

Gletscher lagerten viel Schutt und Geröll im Mittelland ab. Im

Vergleich mit der Eiszeit, ist heute nur ein winziger Teil der Erde vergletschert.

| Eiszeitlich

geprägte schweizerische Mittelland |

Die

Kombination aller Erosions- und Ablagerungsformen geben der Schweiz

ihr vielfältiges Landschaftsbild. Viele Endmoränen helfen

zum Beispiel mit, dass die Seen unseres Mittellands abgedämmt

werden. So werden Zürich-, Katzen-, Greifen- und Pfäffikersee durch

Endmoränen begrenzt. Die eiszeitlichen Ablagerungen haben zudem

eine wirtschaftliche Bedeutung. Das feine Material der Grundmoränen

bildet die Grundlage für fruchtbare Böden. Auf diesen

Böden wird heute intensiv Landwirtschaft betrieben.

Die enormen Schottermassen,

die durch das Schmelzwasser der Gletscher abgelagert wurden, bergen heute

grosse Grundwasservorkommen. In der Tiefe bildeten sich riesige Grundwasserströme,

die in vielen Orten das Trinkwasser liefern. Zudem können die

Schotter in Kiesgruben abgebaut werden. Dieses Material, Kies und

Sand, wird für die Betonherstellung im Hoch- und Tiefbau benötigt.

|

|

Endmoräne

bei Seon, Seetal AG

|

Würm-Kaltzeit, Würm-Glazial, Würmeiszeit

Letzte grossflächige Vereisung des Alpenraums. Die Gletscher reichten in der Würmeiszeit über die Alpen hinaus. Sie ist die letzte eine Reihe von Vergletscherungen im Pleistozän. Die Würm-Kaltzeit begann vor vor etwas mehr als 100'000 Jahre vor unserer Zeitrechung und endete vor etwa 10'000 Jahren. Das Pleistozän ist ein geologischer Zeitabschnitt im Quartär. Erstreckte sich von rund 2 Millionen Jahre bis zirka 10'000 Jahre vor heute.

| Nacheiszeitliche

Gletscherschwankungen |

Bevor

man genau wusste, wie sich Gletscher bewegen und wie sie mit der Landschaft

umgehen, sagte Albert Heim, ein berühmter Schweizer Naturforscher:

'mit Butter hobelt man nicht'. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass

es für ihn unmöglich schien, dass weiches Eis den harten Fels

abschleifen konnte. Eigentlich hat er damit nicht Unrecht. Jedoch kannte

er die genauen Zusammenhänge nicht. Tatsache ist, dass die Gletscher

der letzten Eiszeit unsere Berge abschliffen und so eine reichhaltige Landschaft

schufen. Damals waren alle Alpentäler mit Gletschern ausgefüllt.

Sie schufen die charakteristischen U-Täler, von denen man heute

spricht.

Vor gut 10'000 Jahren war die Eiszeit zu Ende. Die Gletscher

zogen sich immer weiter zurück. Nur einmal, vor gut 150 Jahren, stiessen

die Gletscher noch einmal vor. Diese Zeit nennt man darum heute auch die 'kleine

Eiszeit'. Diesen Vorstoss kann man heute noch an vielen historischen

Moränen (Moränen sind Schuttablagerungen von Gletschern)

aus der Zeit von 1850 nachvollziehen. Seit diesem letzten Vorstoss ziehen

sich die Gletscher jedoch immer weiter in die Gebirgsflanken zurück.

Man weiss heute nicht, wie lange wir in der Schweiz noch Gletscher haben

werden. Denn die seit 20 Jahren beobachtete Erwärmung unseres Klimas

setzt den Gletschern arg zu.

nach

oben

| Einfluss

von Gletschern auf die Landschaft |

Gletscher

verändern die Landschaft! Wie kann der Gletscher aber wirklich den

Fels abtragen und eine Vielzahl von Formen hervorbringen? Die genauen Zusammenhänge

sind bis heute noch nicht ganz geklärt. Man weiss aber, dass Gletscher

an ihrer Unterseite immer etwas Gesteinsmaterial mitführen. In dem

viele Steine an die Unterseite des Gletschers anfrieren, entsteht eine

Art Sandpapier. Mit Sandpapier können wir Holz zuschleifen. Genauso

muss man sich das vorstellen. Das enorme Gewicht der Gletscher drückt

seine rauhe Unterseite gegen den Fels und schleift ihn ab. Gefriert das

Eis am Untergrund an, so ist es möglich, dass ganze Steinbrocken aus

dem Fels gerissen werden, wenn der Gletscher talwärts fliesst.

| Abtragsformen

(Erosionsformen) |

Hierunter

versteht man Formen, die durch eine äussere Kraft, wie sie ein Gletscher

oder fliessendes Wasser ausüben, geschaffen wurden. Hier einige Beispiele:

| Rundhöcker: |

Diese walrückenförmigen

Hügel werden durch die abschleifende Wirkung des oben genannten

Sandpapiers geschaffen. Rundhöcker haben eine flache Luv- und eine

steile Leeseite. (Die Luvseite ist die Seite, von der der Gletscher kam).

Am Rundhöcker kann man somit immer erkennen, woher der Gletscher kam. |

| Gletscherschliff: |

So

nennt man Kratzer und Schrammen auf Felsoberflächen. Sie bilden

sich auch durch das Abschleifen. Sie werden bis zu mehreren Kilometer lang

und entstehen unabhängig von der Gesteinsart oder der Felsausbildung. |

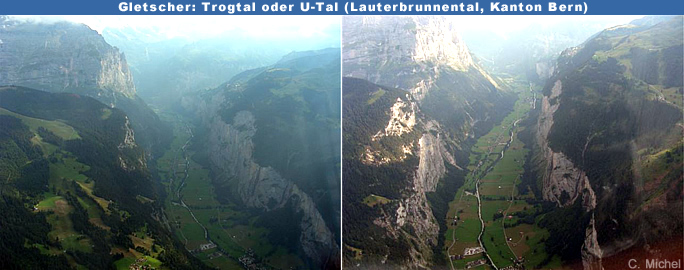

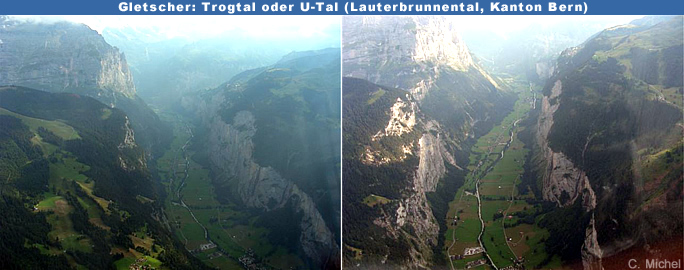

| Trogtäler: |

Sie

werden vielfach auch als U-Täler bezeichnet. Sie wurden währen

der Eiszeit in der Schweiz durch Abtragung und das Ausräumen der Gesteinsbrocken

aus dem Tal geschaffen. Sie werden durch steile Seitenwände (Trogwand) begrenzt und zeigen oben oft eine Kante, die zu einem flacheren Hang überleitet.

Dieser Bereich wird als Trogschulter bezeichnet. Solche Trogschultern

sind oft überreste des voreiszeitlichen Tales. |

| Kar: |

Kare

sind kesselförmige Eintiefungen unterhalb der Berggrate mit

flachem Boden und steilen Rückwänden. Sie sind wie die Trogtäler

eine vom Gletscher geschaffene Ausräumungsform, aber mit kleinem Ausmass.

Aus diesen Karen strömten die eiszeitlichen Talgletscher in

die tieferliegenden Täler hinunter. |

| Gletschermühlen: |

Schmelzwasser,

dass durch Gletscherspalten in die Tiefe stürzt, fliesst unter

dem Gletscher weiter, wobei es unter sehr hohen Druck gerät. Da es

Sandpartikel enthält, schleift es sich an engen Stellen in das untenliegende

Felsbett ein. Die dabei erreichten Fliessgeschwindigkeiten des Wassers

können 200 km/h betragen. Mit der Zeit bilden sich tiefe Löcher,

die wir Gletschermühlen oder -töpfe nennen. Manchmal findet

man auch grosse und kleine Findlinge in den Gletschermühlen.

Es stimmt übrigens nicht, dass diese durch Drehung die Gletschermühlen

geschaffen haben sollen! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gletschermühlen

bei Salvan, Wallis

|

nach

oben

| Ablagerungsformen

(Akkumulationsformen) |

|

| Moränen

sind wohl die bekanntesten Ablagerungsformen der Gletscher. Sie

bestehen aus Schutt und Geröll unterschiedlicher Grösse.

Die

Komponenten sind eckig bis kantengerundet. Je nach Moränentyp

findet man mehr oder weniger viel Tonanteil.

Die

Zusammensetzung der Moränen hat einen starken Einfluss auf

die Böden, die sich daraus bilden und somit auf den Menschen, der

diese Böden landwirtschaftlich nutzt. |

|

Es

gibt vier verschiedene Moränentypen: Grund-,

Seiten-, Mittel- und Endmoränen

| Grundmoräne |

Sie

wird durch das Material gebildet, das aus den steilen Felswänden in

den Bergschrund fällt. Dieses Material wird dann nahe dem Boden

im Gletscher mittransportiert, durch den Druck fein zermahlen und in Vertiefungen

abgelagert.

Hierunter

versteht man Formen, die durch eine äussere Kraft, wie sie ein Gletscher

oder fliessendes Wasser ausüben, geschaffen wurden. |

| Seitenmoräne |

Material,

das von steilen Felswänden auf den Gletscher fällt, wird auf

dessen Oberfläche talwärts mittransportiert. An den steilen Flanken

des Gletscher fällt es schliesslich herunter und wird seitlich vom

Gletscher abgelagert. Es besteht aus grossen Gesteinsbrocken, die meist

eckige Umrisse haben, und Feinmaterial. |

| Mittelmoräne |

Sie

entstehen an der Stelle, wo sich zwei Gletscher vereinen. Es sind immer

die Seitenmoränen die sich dann zu einer einzigen Mittelmoräne

zusammenschliessen. |

| Endmoräne |

Der

Gletscher schiebt an seiner Front Material vor sich hin (Stirnmoräne).

Zieht sich der Gletscher in einer wärmeren Phase zurück, so bleibt

das Material liegen und bildet eine sichelförmige Endmoräne. |

| Eratiker |

sind

kleine bis grosse Steine die man im Vorfeld eines eiszeitlichen Gletschers

gefunden hat. Man konnte sich früher nicht vorstellen woher diese

Steine kamen, denn sie passten nicht in die geologische Region, in der

man sie fand. Als man dann erkannte, dass die Schweiz einmal mit riesigen

Gletscher zugedeckt war konnte man erklären, wie diese Steine ins

Mittelland kamen. Als Leitgesteine bezeichnet

man ganz bestimmte Eratiker, bei denen man genau sagen kann aus welchem

Gebirge sie stammen. |

Schmelzwasser-

schotter

(Sander) |

entstehen,

wenn sich der Gletscherbach durch die Endmoräne schneidet und

sein mitgeführtes Geschiebe auf ein grosses Gebiet im Vorfeld der

Gletscher verteilt. Das grobe Material bleibt nahe der Moräne liegen.

Aber das feine Material, wie Kies und Sand, wird weit auf das Gletschervorfeld

hinaus getragen und dort abgelagert. Im Gegensatz zu den Moränen besteht

der Sander aus gut gerundeten Geröllen, die durch den

Transport im Wasser abgeschliffen wurden. Die typische Abfolge von Gundmoräne

mit Zungenbeckensee, Endmoräne und Schotterebene nennt man

übrigens glaziale Serie. |

|

|

|

|

| Drumlinlandschaft im Kanton Zug

Drumlins sind ein wesentlicher Bestandteil einer Grundmoränenlandschaft.

Sie wurden wahrscheinlich bei einem erneuten Vorstoss der Gletscher aus

der Grundmoräne gebildet. Sie haben eine ähnliche Form wie Rundhöcker,

bestehen aber nicht aus Fels sondern aus unsortiertem Moränenmaterial.

Zudem haben sie die steilere Böschung nicht auf der Leeseite sondern auf der Luvseite. |

|

|

|

Seitenmoräne

bei Seengen, Seetal AG

|

|

|

Endmoräne

bei Seon, Seetal AG

|

|

|

Endmoräne

bei Seon, Seetal AG

|

|

|

Endmoräne

bei Seon, Seetal AG

|

|

|

Endmoräne

bei Seon, Seetal AG

|

nach

oben

| Leitgesteine der Gletscher |

|

| Rheingletscher |

Julier-Granit, Muschelsandstein |

| Linthgletscher |

Glarner Verrucano |

| Reussgletscher |

Windgällen-Porphyr |

| Aaregletscher |

Grimselgranit |

| Rhônegletscher |

Arolla-Gneise, Mt. Blanc-Granit, Vallorcine-Konglomerat |

|

| Quelle:

EducETH Gletscher Puzzle |

|

Weitere Informationen

|

|

|